![]() 日期:2025-10-23

日期:2025-10-23

![]() 作者:

作者:

![]() 来源:上游新闻

来源:上游新闻

![]() 浏览量:

浏览量:

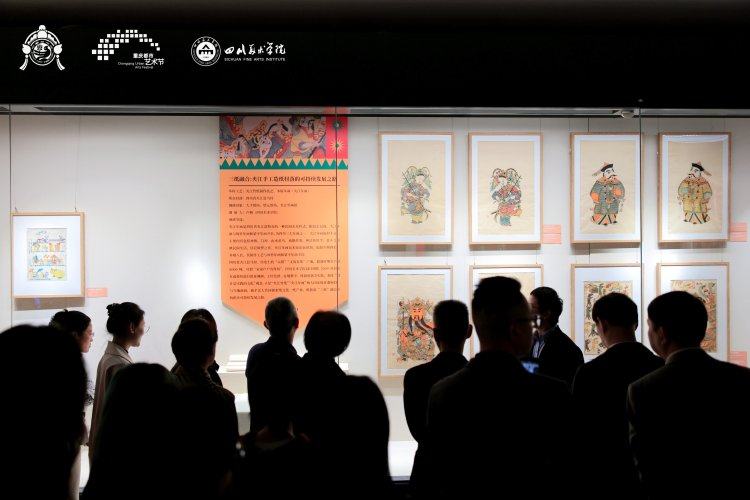

展览现场。

颇具神秘色彩的陕西社火器具、早已香飘全国的甘肃庆阳香包,还有来自重庆铜梁、曾经登上央视春晚舞台的小彩龙,以及荣昌夏布等等。

这些来自全国各地的乡村手工艺“宝贝”刚刚齐聚山城!10月23日,由中国民间文艺家协会、重庆市文学艺术界联合会、浙江省文学艺术界联合会、四川美术学院等共同主办的“民艺中国与当代乡建——乡村手工艺振兴案例展”在重庆中国三峡博物馆4楼临展厅D正式启幕。

展览中的陕西社火器具吸引了不少观众。

“重庆拥有丰富的乡村手工艺资源,此前我们已通过开发巫山红叶叶雕、推动石柱万寿寨村文艺振兴等实践,让手工艺作品成为助农增收的重要抓手。”在展览开幕式上,重庆市文联党组书记、副主席阳奎兴致辞表示,此次展览,既是对重庆乡村手工艺振兴成果的系统展示,更是以文化赋能乡村产业升级、激发村民主体性的关键探索。

浙江省文联党组成员、书记处书记王先中分享了浙江省在民艺活化中的实践经验。如以“非遗工坊+合作社+电商”模式,推动龙泉青瓷等传统工艺融入现代生活。王先中表示,此次展览为东西部民艺协作搭建了桥梁,期待未来深化两地资源共享、经验互鉴,携手探索乡村振兴的文化新路径。

重庆市文联副主席、市民协主席、重庆文化艺术职业学院院长谢亚平为嘉宾、观众作导览。

“在本次展览中,大家可以看到300余件承载着乡土温度的手工艺作品。”据本次展览的策展人之一,重庆市文联副主席、市民协主席、重庆文化艺术职业学院院长谢亚平介绍,整个展览聚焦“乡村空心化如何实现全面振兴”核心议题,通过三大单元系统呈现了乡村手工艺振兴的实践路径。

谢亚平表示,整场展览收录的相关案例涵盖龙艺、彩灯、漆艺、织锦等工艺,既有承载民俗记忆的传统作品,也有适配现代生活的创新设计与数字成果,立体呈现了院校赋能乡村手工艺振兴的实践魅力。

来自河南淮阳的泥泥狗。

走进展厅,在第一单元“农耕与手工艺共生”里,上游记者首先看到的就是来自河南淮阳的泥泥狗(一种泥塑)。这种国家级非物质文化遗产最早起源于伏羲女娲“抟土造人”的传说,它有猫拉猴、九头鸟等百余种造型,既是当地太昊陵庙会的标志性手工艺品,也是承载原始信仰的文化符号。

同时,在第一单元中,观众们还可以看到巫溪嫁花、夹江手工纸、淮阳泥泥狗、剑川黑陶瓦猫等深度调研活化的展品。它们一起勾勒出亮点农耕文明与手工艺的“双根脉络”。

曾经登上2024年央视春晚舞台的铜梁小彩龙。

还记得2024年央视春晚中现身的铜梁龙么?在本次展览的第二单元“工艺再生”中,大家就可以看到曾在央视春晚观众席中上下翻飞的小彩龙。记者在现场看到,长约70厘米的小彩龙做工精妙、分外可爱。在这个单元里,还有自贡彩灯、湖南通道侗锦、云南红河彝绣、四川泸州分水油纸伞等实践案例,呈现出了院校以设计赋能传统工艺与文旅产业融合、激活地方文化经济活力的转化成果。

第三单元“未来形态的乡村手工艺”,则以城口漆艺创新实践、安徽碧山供销社竹编、宁航蜡染及“锦绣西南——家织锦数字信息平台”为代表,展现推动漆艺、竹编、蜡染融入现代生活美学,又借AR/XR技术构建织锦纹样数据库、演绎织造流程的传统与数字共生的多元探索方向。

展览中展出的甘肃庆阳香包。

值得一提的是,本次展览中呈现的案例有相当一部分都是四川美术学院、中国美术学院、重庆文化艺术职业学院、贵州凯里学院和云南师范大学等学校师生们协同参与的成果。四川美术学院党委常委、副院长王朝刚也特别提到,今后高校也需要持续发挥学科优势,推动传统工艺与现代生活、产业有机结合,为“文艺赋美乡村”注入学术与创意力量。

未来,重庆市文联也将持续联动浙江文联等各方力量,开展“文艺赋美乡村”培训、采风等活动,推动更多民艺项目落地乡村,让手工艺成为村民增收致富、巴渝文化延续的“金钥匙”,助力打造“巴渝风、山城韵、乡愁味”的新时代和美乡村。

展览中展出的荣昌夏布装饰画。

作为第十四届中国艺术节的联动活动之一,本次展览不仅是一次文化成果的展示,更是一场跨越地域的协作与对话。展览将持续至11月5日,感兴趣的市民游客可以前往重庆中国三峡博物馆免费参观,近距离触摸民艺温度、解读乡村文化密码,共同感受手工艺为乡村振兴注入的鲜活力量。