![]() 日期:2025-11-05

日期:2025-11-05

![]() 作者:王士臣、闫培培

作者:王士臣、闫培培

![]() 来源:党委宣传部

来源:党委宣传部

![]() 浏览量:

浏览量:

编者按:在“十四五”规划收官与新征程启航之际,重庆市教委开展了“重庆教育‘十四五’发展成就”系列报道,并于11月5日推出《四川美术学院:以艺术赋能投身文化强市建设 以高质量内涵式发展跑出‘十四五’攻坚加速度》一文,全方位展现我校以艺术赋能文化强市,奋力推进中国式现代化建设的实践成果与担当力量。

“十四五”时期是国家迈向全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键五年,也是我国高等教育内涵式发展、高质量推进的攻坚时期。四川美术学院作为我国西南地区美术人才培养的重镇和艺术创作的高地,认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及市委六届七次全会精神,全面贯彻党的教育方针和文艺方针,紧密对接国家重大战略与文化强市建设部署,坚持走高质量内涵式发展之路,以钉钉子精神抓好各项改革任务的落实,聚力擦亮“重庆文化金名片”,为中国式现代化建设、现代化新重庆建设和西部文化建设持续贡献川美智慧力量。

(团结奋进的四川美术学院)

——坚持“三个面向”,推进高质量发展

学校突出理论武装的针对性和实效性,充分尊重高等教育的普遍规律和艺术教育的特殊规律,统筹推进教育事业和文艺事业发展,加强以人民为中心的创作引领,坚持面向大众的学术,面向社会的研究,面向生活的艺术,不断提高学习贯彻的思想政治觉悟,不断拓宽推动教育发展的视野格局,切实把教育放在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局中去理解把握。

四川美术学院紧密结合学校实际,注重凸显学校文化主题主调,遵循批判继承、学习借鉴、综合创新的文化发展一般规律,筑牢文化主体性,夯实文化自信根基,从文化育人主体、文化传播载体、文化育人环境等方面推进学校教育事业高质量发展。

近年来,学校着眼服务文化强市建设,以“双一流”高校建设为牵引,倾力打造重庆美术教育高地和中国现当代美术中心第三极。学校将艺科势能转化艺术赋能,用艺术力量生动诠释精神伟力,在传播国家和重庆形象、推动城市更新、助力乡村全面振兴和促进新质生产力发展方面先行先试、勇于实践,取得了良好的社会效果。

(“开放的六月”毕业作品展观展现场)

(川美主持设计的洪崖洞和李子坝轻轨穿楼)

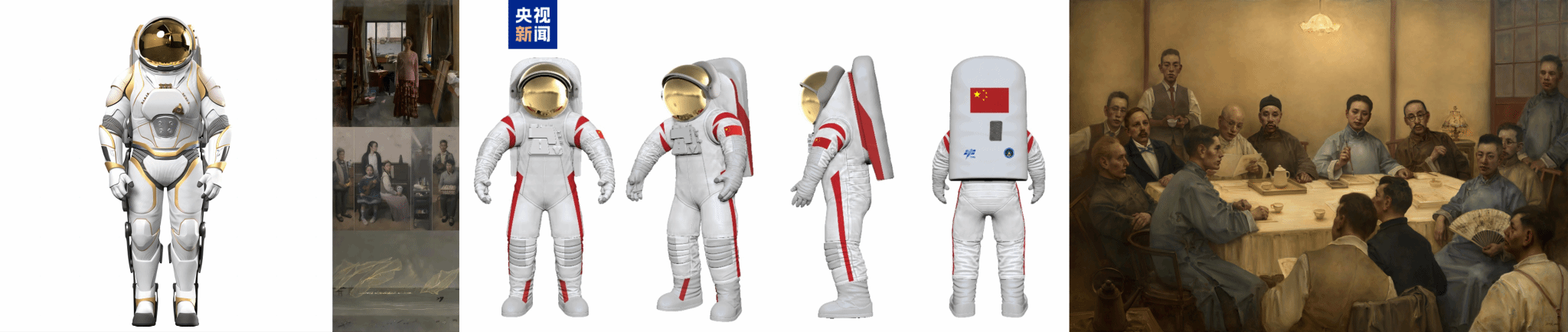

学校领衔设计的登月服外观、冬奥会海报、金熊猫奖视觉形象、上合组织国家电影节视觉体系、重庆“设计之都”官方Logo等重要设计任务,举办的重庆国际光影艺术节、“开放的六月”艺术游、“文化中国行 美术里的长江”大讲堂等活动,生动展示和传递了国家与重庆的壮美形象;用艺术激发城市活力,打造了洪崖洞、李子坝轻轨穿楼等城市景观,主持完成湖广会馆、东水门历史文化街保护等多项城市环境建设重大项目;扎根西部乡村,在贵州羊磴、巫山下庄、重庆柳荫、四川夹江等30余个实验场域中开展数百项艺术项目,羊磴、夹江案例入选农业农村部全国乡村文化艺术典型案例,为艺术院校如何服务乡村全面振兴提供了鲜活的川美范本;建设重庆工业设计中心,推动美学与现代工业融合发展,深化产学研一体化发展模式,累计参与地方经济建设项目达900余项,项目经费5.3亿元,为重庆设计之都建设贡献智慧力量。

(川美师生在贵州羊磴开展艺术乡建活动)

——坚持正确的文艺发展方向,坚定文化自信

学校秉承开放兼容、与时俱进,贴近生活、服务人民的办学理念,始终与时代同行,植根厚重文化传统,赓续红色血脉,记录时代脉搏。坚持走进人民中间,走进实践深处,以讲好中国故事为己任,创作既突出时代质感、又融合艺术美感的优秀作品,充分彰显新时代新征程川美人的智慧力量和责任担当。

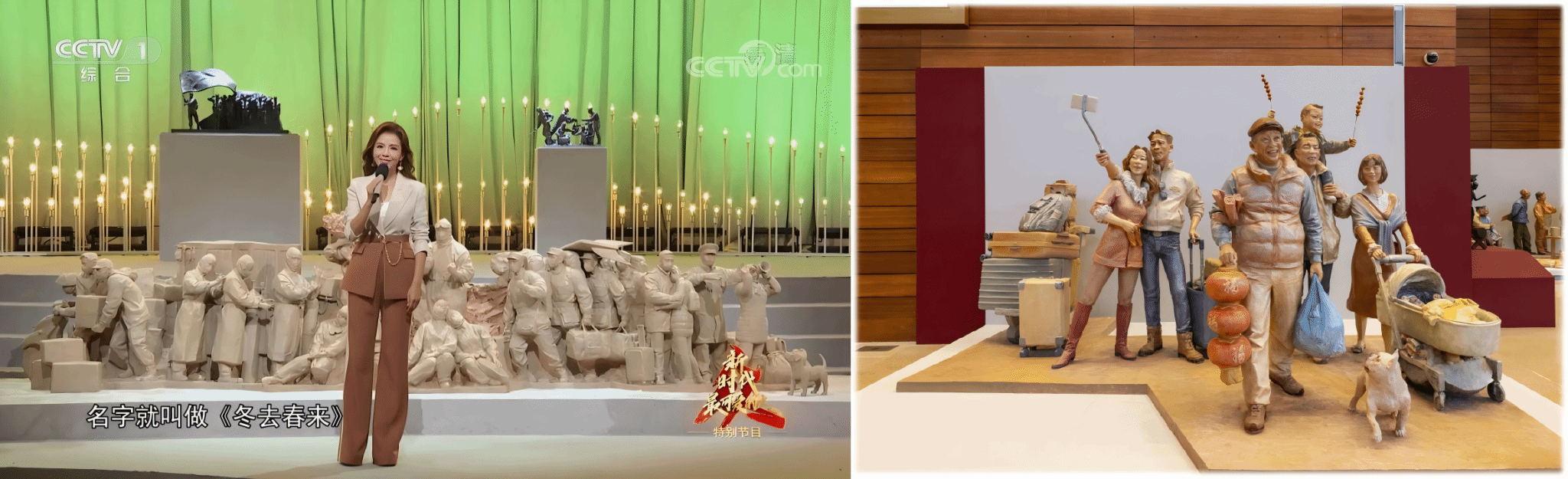

近现代的《收租院》雕塑、油画《父亲》、毛主席纪念堂座像,当代的重庆长江大桥城市雕塑《春夏秋冬》、工业设计《全地形突击救援车》、《冬去春来》抗疫群雕等,这些不胜枚举的作品兼具艺术性、思想性和社会性、时代性,有着深刻的时代烙印,是时代特征的集中反映。

(雕塑《冬去春来》、“百年巨变——雕塑作品展”之“幸福奔小康”拼图)

喜迎党的二十大期间,学校担纲主创“奋进新时代”主题成就展重庆展区,多件作品入选成就展;“百年巨变——雕塑作品展”之“幸福奔小康”大型群雕被中国国家博物馆收藏并展出。文化自信就来自我们的文化主体性,任何文化要立得住、行得远,要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力,就必须有自己的主体性。而文化主体性是“两个结合”的思想精髓。川美坚持以人民为中心的创作导向,走现实题材创作之路,用我们的艺术作品巩固我们文化的主体性,坚守好马克思主义这个魂脉和中华优秀传统文化这个根脉,用艺术巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论,坚定文化自信。

——坚持“出人才、出作品”,培育更多“大师”名匠

学校立足高等艺术院校校情学情,坚持把学习贯彻新思想的成果转化为国家民族培根铸魂、为新时代画像立传明德的生动实践,把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,注重培养德艺双馨的艺术人才,注重打造更多脍炙人口的经典作品。

川美着力优化“十大育人体系”,以塑造“大师”“大作”为目标导向,教育师生坚持原创第一,走进实践深处,从当代中国的伟大创造、伟大实践中发现创作的主题、捕捉创新的灵感;引导他们德行至上,自觉地把个人艺术追求融入于党和人民事业之中,以坚定正确的创作方向、深厚的文化根底和高尚的艺术操守为社会作出表率,真正做到以文化人、以德育人,不断续写“出人才、出作品”的新辉煌。

在2024年10月举办的第十四届全国美展进京展和第四届中国美术奖中,川美再次斩获中国美术最高奖,喜摘1金3银,创下了重庆美术在“中国美术奖”评选中的历史最好成绩。学校持续开展以党和国家重大历史题材、重庆红色文化等为主题的艺术创作,10件作品入选中宣部“庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”。2024年获批国家社科基金项目总数和艺术学专项数均列全国艺术院校首位。在13个省级科研平台中,3个分别获批重庆市高水平科创平台和首批重庆市哲学社科重点实验室。成立马克思主义文艺理论中国化研究中心、西部艺术与中华民族共同体研究院、生态艺术与可持续发展研究院、载人航天创新设计研究院等校级非实体性研究机构22个。

(全国美展一金三银、登月服、中国共产党成立100周年大型美术创作工程作品图拼图)

川美坚持走“出人才、出作品”特色之路,培育出如罗中立、周春芽、张晓刚、庞茂琨、焦兴涛等仍活跃在当代画坛的许多知名艺术家,更有一批逐步崭露头角的青年才俊在国内外艺坛渐放异彩,形成了老中青薪火相传、人才辈出的繁荣景象,为文化强市和文化强国源源不断地输送力量。

(第十三届全国美展油画展区首次在重庆和四川美术学院举办)

——坚持传承红色基因,用艺术讲好中国故事和红岩精神

川美历史源远流长,可追根溯源至上世纪40年代贺龙元帅创建的西北军政大学,历经80多年数代川美人的艰苦奋斗和精神传承,走到了今天。正是在这样的崇高精神感召和历史使命驱使下,川美人坚持用画笔赓续红色血脉。

学校传承和弘扬优良传统,赓续红色血脉,始终坚持社会主义办学方向和党的文艺方针,与人民同心、与时代同行,把握时代脉搏,关注社会需求,打造价值引领、知能并重、创新驱动的高校样本,弘扬与历史同行,创作更多时代力作,凸显高校办学特色。

2021年“感动重庆”十大人物刘国枢先生坚持为党和人民而作画,创作出《飞夺泸定桥》《县委书记》等优秀作品;庞茂琨的油画《开天辟地——中共一大会议》入选“庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”并被中国共产党历史展览馆收藏展出。学校依托重庆城市红色资源,早年创作的歌乐山烈士群雕、重庆人民解放纪念碑底座雕塑,以及近年的《红岩故事》连环画绘本、《图说重庆脱贫攻坚》等,都是集中反映。

(《飞夺泸定桥》受央视报道)

“命题里有国家,画笔里有使命,作品里有人民”,是川美在高等美术教育新征程上的坚定信念与行动指南。学校鼓励和引导师生从党和国家重大决策部署里找创作方向,在中国式现代化进程的伟大实践中找创作题材,从人民对美好生活的向往里找创作灵感,先后组织开展了20余次主题创作活动,举办了“艺绘新时代主题创作展”等一系列具有广泛影响力的主题展览。这些展览以艺术的形式展现了国家的发展成就、时代的进步风貌和人民的幸福生活,成为意识形态领域的一股正能量。

红色是中国共产党、中华人民共和国最鲜亮的底色。川美坚持用作品讴歌时代、礼赞人民、抒写历史、展现风貌,用实际行动践行对党和人民的无限忠诚,充分展示高校艺术教育工作者的人生追求、艺术生命,并同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来。川美人把红色当作画笔里最高光的颜色,用艺术拓展载体和场域,让红色基因和红色血脉跃然纸上,生动演绎和提升了重庆这座英雄城市的文化内涵和精神特征。

回首“十四五”,四川美术学院走过了一段极不平凡的发展历程。学校始终胸怀“国之大者”,坚持与时代同频共振,以高度的文化自觉和强烈的使命担当,在立德树人上展现了新作为,在人才培养上取得了新突破,在思政教育上形成了新特色,在高质量内涵式发展上实现了新跨越,在教育科技人才一体化发展上探索了新路径。一系列沉甸甸的历史性成就,生动诠释了川美加快建成“国内一流、国际知名”高等美术院校的办学实力与价值追求。

展望未来,四川美术学院将继续高举伟大旗帜,锚定文化强国建设、民族复兴伟业的伟大目标,坚持以人民为中心的创作导向,着力构建具有中国气象的艺术创作话语体系,以创造性转化的民族艺术语言,来塑造自强不息的中国精神,以创新性发展的当代美术语言,向世界讲好厚德载物的中国故事,为建设社会主义文化强国提供精神引领力、艺术支撑力。