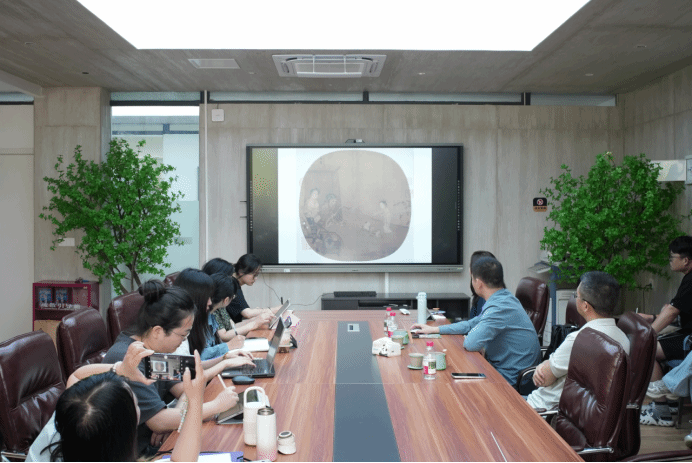

2025年9月28日上午,由四川美术学院图书馆主办的艺术学研究生写作系列讲座与工作坊“思辨与述作”在虎溪校区设计楼艺术人文学院SE205会议室开讲。本次讲座聚焦“层累的美术史现象与美术史写作”,特邀广西艺术学院中国画学院/漓江画派学院院长李永强教授主讲。研讨会由四川美术学院图书馆馆长屈波教授主持,校内部分博士、硕士研究生及相关领域研究者参与此次研讨。

一、图像层累现象的多案例实证李永强教授首先以元代倪瓒的《水竹居图》与唐代韩幹的《照夜白图》为例,引导听众体察美术史中“图像层累”现象的存在。随后,他通过七件经典绘画案例,进一步阐释了自古至今美术图像不断叠加、重构的层累过程,从而勾勒出一部“层累的美术史”。李永强教授指出,仅凭画作名称来推断作品主题,是中国古代绘画研究中的一个常见误区。他以唐代张萱《虢国夫人游春图》为例,介绍了学界关于画面人物身份的长期争议,并指出有学者认为该作实为对贵族出游场景的泛化描绘,与虢国夫人并无直接关联。因此,仅依据金章宗完颜璟所题写的画名推测主题,逻辑上并不充分。李教授进一步强调,过去中国古代绘画史的写作与研究往往带有较强的主观性、经验性与随意性,这是当前研究中亟需反思的问题。在第二个案例中,李永强教授剖析了韩滉《五牛图》的主题争议。赵孟頫根据画面中牛戴鼻环的细节,推测韩滉意在表达隐居之思,然而韩滉一生为官,其隐逸意愿尚难确证;乾隆则解读为韩滉效仿汉代名相丙吉,体察民间疾苦、重视农耕。此外,亦有观点认为该作暗喻韩氏五兄弟忠君报国之心。紧接着,他以李嵩《骷髅幻戏图》为第三例,指出该画主题至今仍无定论,折射出图像阐释的多元可能。随后,以董源《潇湘图》作为第四例,李永强教授指出今人对董源画风的认知多以此作为基准,然而宋代文献所载董源风格与当代美术史叙述之间存有差异,其真实面貌仍有待考证。第五例聚焦传李昭道《明皇幸蜀图》:其一,画面描绘春季景致,与唐玄宗秋季入蜀的史实不符;其二,《宣和画谱》中李昭道名下并无此作,或因避讳改题《摘瓜图》,而画面中却未见摘瓜场景;其三,图中女性所戴帷帽与风帽在“明皇幸蜀”发生年代已不再使用。基于这些疑点,李永强教授提出该画或为一件“游春”题材的古作,进而引发对李昭道艺术风格如何书写的再思考。第六例范宽《溪山行旅图》说明仅凭董其昌题跋难以直接断定作者归属。后世学者通过辨识范宽隐款,并结合装裱形制、历史痕迹与印章信息,确认其宋代渊源,方使该作成为范宽艺术风格研究的重要参照;还比较了1957年朝花美术出版社出版物与1973年故宫博物院重新装裱的《清明上河图》同一局部,指出二者在细节上存在差异。这一差异不仅拓展了画作在修复前后的阐释维度,也使图像本身呈现出鲜明的层累性特征。

二、画史定位变迁与文献互证的案例分析通过上述绘画作品案例的分析,不仅印证了图像本身所具有的“动态层累”特征,更使在场听众深刻认识到:美术史中的图像并非固定不变的“原始文本”,而是在历史进程中不断被叠加、被重构的“层累载体”。随后,李永强教授进一步将议题延伸至文献层面,指出文献同样具有层累性,是构建美术史认知的重要维度,并列举了三个具有代表性的文献案例加以说明。在董源画史地位的研究中,他指出,现行中国美术史教科书普遍将董源视为与北方画家荆浩并立的南方画派代表,赋予其重要地位。然而回溯宋代文献,《圣朝名画评》仅将李成、范宽列为神品,董源在当时的画史叙事中并不突出。随着时代推移,郭若虚、沈括、米芾、汤垕乃至董其昌等人对其评价各有侧重,董其昌更进一步提升其地位。董源从“未被发现”到成为画史主流的关键,在于绘画批评重心逐渐南移——当沈括、米芾等南方文人掌握话语权后,董源才逐步进入主流视野。关于徐渭的画史定位,李永强教授指出,20世纪70年代之前,徐渭在国内美术史著作中地位较低,近乎被忽略。20世纪前30年,其评价不高,一方面因其家世、画坛名气、师承关系与社交圈均不及陈淳,另一方面也受到日本学者大村西崖、中村不折等人研究定位的影响;20世纪40至70年代,艺术界受现实主义与写实主义评价标准制约,徐渭仍未被充分重视。直至改革开放后,学界评价趋于客观理性,徐渭才逐渐被确认为明代大写意花鸟画的代表人物。这一过程清晰反映出不同时期评价画家标准的变迁。在文献互证方面,以徐悲鸿聘请齐白石任教一事为例,他指出廖静文在《徐悲鸿一生:我的回忆》中的叙述与齐白石本人的口述存在出入。尽管廖静文可能参考了齐白石《寻旧图》中的题跋内容,但从常理推断,结合齐白石当时的实际地位,廖静文的叙述很可能对此事进行了较大程度的文学夸张与艺术变形。

三、层累美术史的研究方法论与互动研讨讲座尾声,李永强教授系统阐释了“古史层累说”的核心内涵,并进一步提出了面对层累历史的研究方法论。他着重强调,研究者必须高度重视同期文献,并指出美术史研究虽难以复原历史全貌,但应力求在“证据真实”、“逻辑真实”与“局部历史真实”的原则下,构建完整证据链,从而作出合理的学术推论。在互动环节,针对“青年学者如何选题”的问题,李永强教授以“从‘游击战’到‘阵地战’”为喻,建议青年学者初期可广涉猎以发现兴趣,再逐步收缩范围、深耕细作,最终实现“以小见大”。对于“如何系统构建证据链”的提问,他强调应以客观态度看待层累结果,同时秉持追根溯源的学术精神,力求“知其然并知其所以然”。最后,屈波教授为本次讲座作总结。他指出,李永强教授的分享不仅展现了一名学者的成长路径,更为大家提供了清晰的研究方法论,有效夯实了同学们在艺术学研究与写作中的文献素养基础。