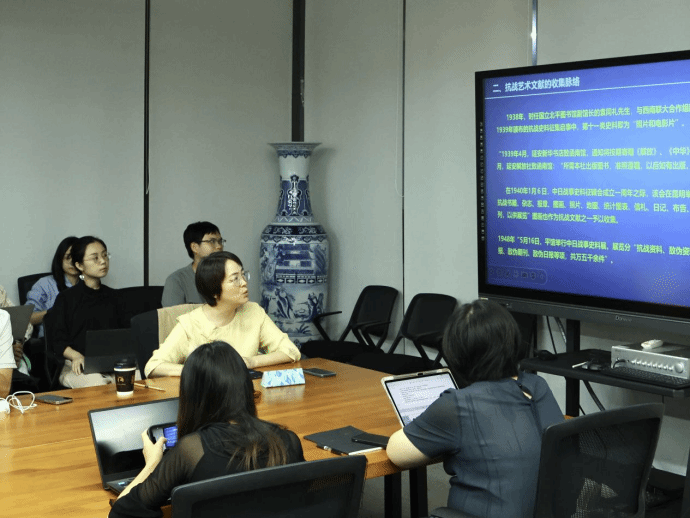

2025年9月21日上午,由四川美术学院图书馆、四川美术学院艺术人文学院主办的艺术学研究生写作系列讲座与工作坊“思辨与述作”在虎溪校区逸夫图书馆一楼艺术写作中心开讲。本次讲座聚焦“重构抗战艺术史书写的文献基石——学术研究中的文献搜集与整理”,特邀上海大学上海电影学院教授张慨主讲,分享国家社科基金艺术学重点项目《中国抗战时期艺术文献整理与研究》的申报与研究历程。研讨会由四川美术学院图书馆副馆长、教授屈波主持,校内部分博士、硕士研究生及相关领域研究者参与此次研讨。

一、研究起源——文献散佚与历史叙事失衡:从《苦干》和大雅说开去张慨教授的抗战艺术史研究,始于艺术地理学与当代艺术研究的交叉探索。她指出,抗战时期艺术包含抗战与非抗战两类,需以艺术地理学思维梳理。此前中国抗战艺术史领域存在空白,1947年蓝海所著《抗战文艺史》核心内容聚焦文学,此后无系统的抗战艺术史专著,这促使她决定先从抗战艺术文献整理切入,而非直接撰写艺术史。2020年张慨教授着手展开《抗战艺术文献整理与研究》课题研究,自此与抗战艺术文献研究结缘。她同步推进艺术地理学与抗战艺术史研究,虽然文献整理工作量巨大,但实践证明,艺术地理学方法为抗战艺术史研究提供了极佳的路径。她强调,学术研究需明晰最新领域成果、重要学者与研究重镇,避免重复研究,在文献整理过程中会发现诸多未被关注的新视角。张慨教授以首部奥斯卡中国题材纪录片《苦干》为例,阐述当前研究与原始文献的脱节问题。这部记录抗战时期重庆大轰炸的影片,1942年获首届奥斯卡纪录片奖,2015年其胶片被发现后引发轰动,但此前国内学界并未关注这部作品——事实上,1942年9月18日《解放日报》等媒体曾报道其获奖消息。2015年后国内研究《苦干》多引用海外史料,极少提及国内原始文献,凸显艺术史写作中“以论代史”的弊端——即不少人先有理论和观点,再据此收集资料,这种研究方式并不可取。此外,她提及项目结项查重经历:240万字的14年抗战时期文献,重复率仅1.3%,且多为与工具书或引用原始文献的重复。而大雅查重实际上未纳入大量未上传的近代报刊文献,说明近97%-98%的原始文献未被利用,这反映相关研究存在学术风气不够踏实的现象。

二、抗战艺术文献的收集脉络张慨教授提到,文献收集应当以Excel文件呈现,录入文献信息要素,可通过标题、作者等关键词检索相关条目,包含文献所属媒介、卷期及影印位置。并且,当下抗战艺术史书写关注本土与海外传播,音乐传播最快、影响最早,图像次之(木刻因易复制在美术中最流行),电影虽影响大但受成本限制发展受限,不过《风云儿女》中的《义勇军进行曲》仍影响深远。抗战艺术文献收集整理始于1938年,持续至1948年国立北平图书馆(现国家图书馆)成为存藏量最大之地,1954年其“新善本”就含1949年前相关文献,但其数量未完全统计,原始文献极为丰富。其中可以发现,越近的历史时期文献越多。张慨教授提到,申报项目时,评审专家组建议仅整理战时文献,因战后文献及改革开放后各地政协编的文史资料中抗战专辑数量较多,且这类资料多为回忆录或地方志书写,缺乏图像。因此,她建议研究生在写作时可以先建立小型文献库,再定研究话题,当发现未被关注的文献时,就会凸显历史观的重要性,以此决定哪些历史事件能进入历史叙事。张慨教授还指出,当前获取抗战档案文献存在困难,虽部分场馆资料无法公开,但近年档案文献发掘受到重视,国家档案局每年的档案文献遗产整理项目,为抗战文献发掘提供了重要途径。

三、抗战艺术文献的主题性体征和总体史叙事目标张慨教授指出,抗战文献的界定不应限于纸质,如“义勇军进行曲首版唱片金属模板”就属此类。其团队发现《义勇军进行曲》并不止一首,且抗战救亡歌曲中进行曲占比高,因其能激发抵抗意志。此外,整理文献需明确时间界定,甲午战争时就已有抗日歌曲,且“抗战时期的艺术”与“抗战时期的抗战艺术”概念不同。抗战艺术文献整理是主题性工作,需先清晰界定,否则难以判断文献取舍。张慨教授从艺术地理学角度,将艺术界定为含艺术家、作品、传播与接受的行为过程,抗战艺术文献即记录该过程的信息载体,载体多样,纸质是此次整理重点。研究需从史实、现象出发,团队将抗战美术研究立足世界面向。其中可以看出抗战美术不仅是抗战激发的艺术形态,更是现代美术的转型,且许多美术家作品具有世界眼光。并且,抗战艺术文献存藏不局限中国境内,如抗战电影胶片多非中国人拍摄(马吉影像),日本所摄相关照片、及朝鲜人参与抗战的艺术影响等均有价值,海外华人媒介也有较多报道。张慨教授团队以“书写抗战艺术通史”为叙事目标,将纸质文献分文论、艺术作品、艺术活动消息三类记录,整理联合目录、年表等均为通史做准备,计划借鉴全球史方法。她提到目前抗战美术文献整理空白较多,全国性整理缺失,相关主题具有申报国家重点项目的潜力。她和团队还总结了抗战艺术文献的四大特点:文学与艺术交织、文献集中于全面抗战的八年、缺少以“总体艺术史”范式构建的整理、未整理档案文献。相关研究还需坚持“论从史出”,广泛收集资料,论证观点至少需三条史料,还应重视边缘史料。 四、抗战艺术文献的价值与互动研讨讲座接近尾声,张慨教授指出抗战艺术文献具有重要价值,从文化遗产的价值来看,其直观、形象、鲜活、生动,与在国内外均有分布的抗战遗址结合,在传递反战思想方面具有普适性。互动环节中,一名博士就“手工技艺相关文献整理能否借鉴本项目方法” 提出疑问,张慨教授回应称方法具有通用性,但需优先明确文献界定,再推进后续工作。最后,屈波教授总结指出,张慨教授从个人学术路径出发,清晰呈现了抗战艺术文献整理的研究逻辑与实践经验,不仅为研究生规划学术发展提供启发,更推动了抗战艺术史研究的深化。他呼吁师生关注原始文献的价值,踏实开展研究,同时期待学界后续推进抗战艺术文献的整理与研究,为现代艺术史研究贡献力量。此次讲座不仅为四川美术学院在抗战艺术史研究领域搭建起学术交流平台,也进一步夯实了艺术学研究生写作与研究的文献素养基础。